年は明けたが、まだまだ寒い日が続く。

寒さで無駄な体力を消費したくないので朝は家で事務作業をして、十分に日が上がった時間を狙い現場に通う。(それっぽく書いているがただ寒くて布団から出れない人)

「あーしたいけど、どうすればいいのか、」と悩む日々が続いていた。

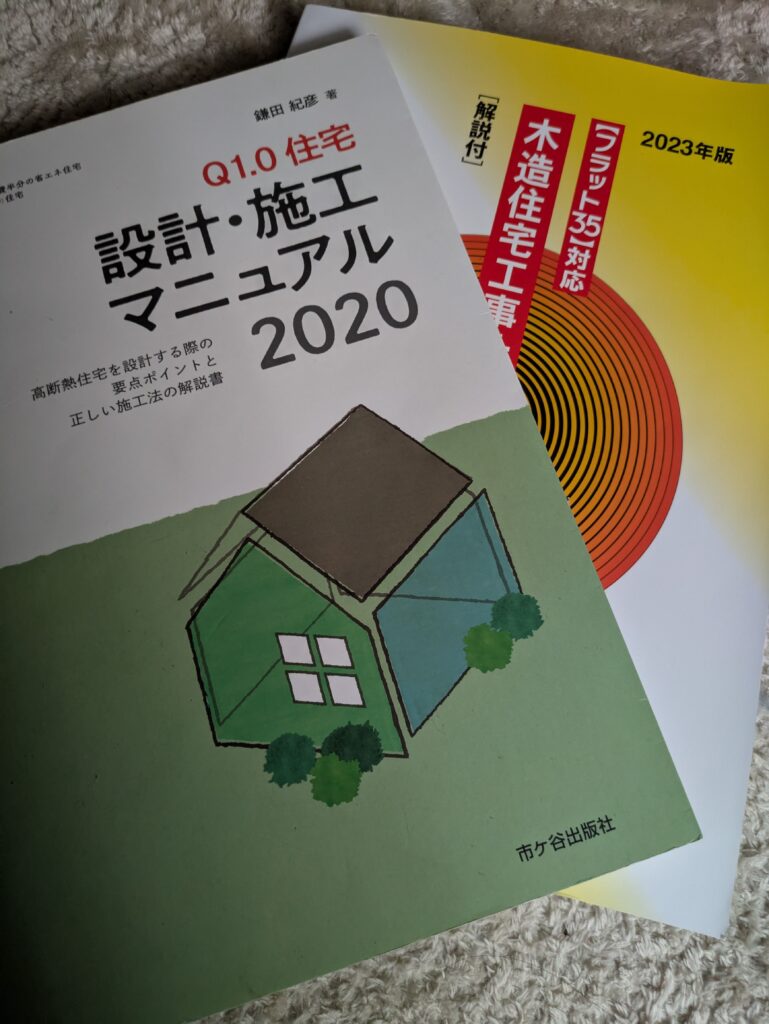

ググったり、古民家改修系・DIY系のyoutubeを観たり、本を読んだり、絵を描いたりして少しずつ知識を増やして現場に臨むが、やっぱり上手くいかない。

そういう時の対処法として実践しているのは、別の部屋を解体してみたりしていい意味で気まぐれに作業する。

同じ家の中でも様々な気持ちで作業する場を作り上げていく。

そうしていると靄は晴れ間を見せる。

天井を組む(ユニットバス編)

ユニットバスの天井裏に断熱材を敷くパターンもあるが、

今回は備付けの換気扇を今後乾燥暖房機付き換気扇に更新することもあるので、更新しやすいよう懐を設けた施工とする。(あと今後の天井作りの練習もしたかったので)

まずは前工事として構造補強する。

梁の隅部に火打金物を設ける。

この家は旧耐震基準の建物であるため耐震能力は低い。

低いからと言って大地震で崩壊するわけででもない。

木組みを見ながら「何となく不安だな~」と思う箇所に補強をするというルールで進める。(主なる箇所は・・・梁の四方面に火打金物、小屋束部にかすがい、柱に柱脚柱頭金物、座金の交換、梁接合部に羽子板金物を追加する)

だって東北の震災の時だって耐えてるし、完璧を目指すと基礎コンクリートを打設するとかまた気力と労力と資金が奪われちゃうのでそれはつらい。

次に天井下地組み。

まず高さの設定をする。

今回の場合は下の点検空間と上部の小屋裏空間のバランスを見つつ設定する。ユニットバスの天井から上に300mmに設定する。

そこを基準に40×30の野縁材(天井下地組材)を四方に打ち付ける。

四方囲むとそこを455mm幅に小分けにするように材を打ち付ける。

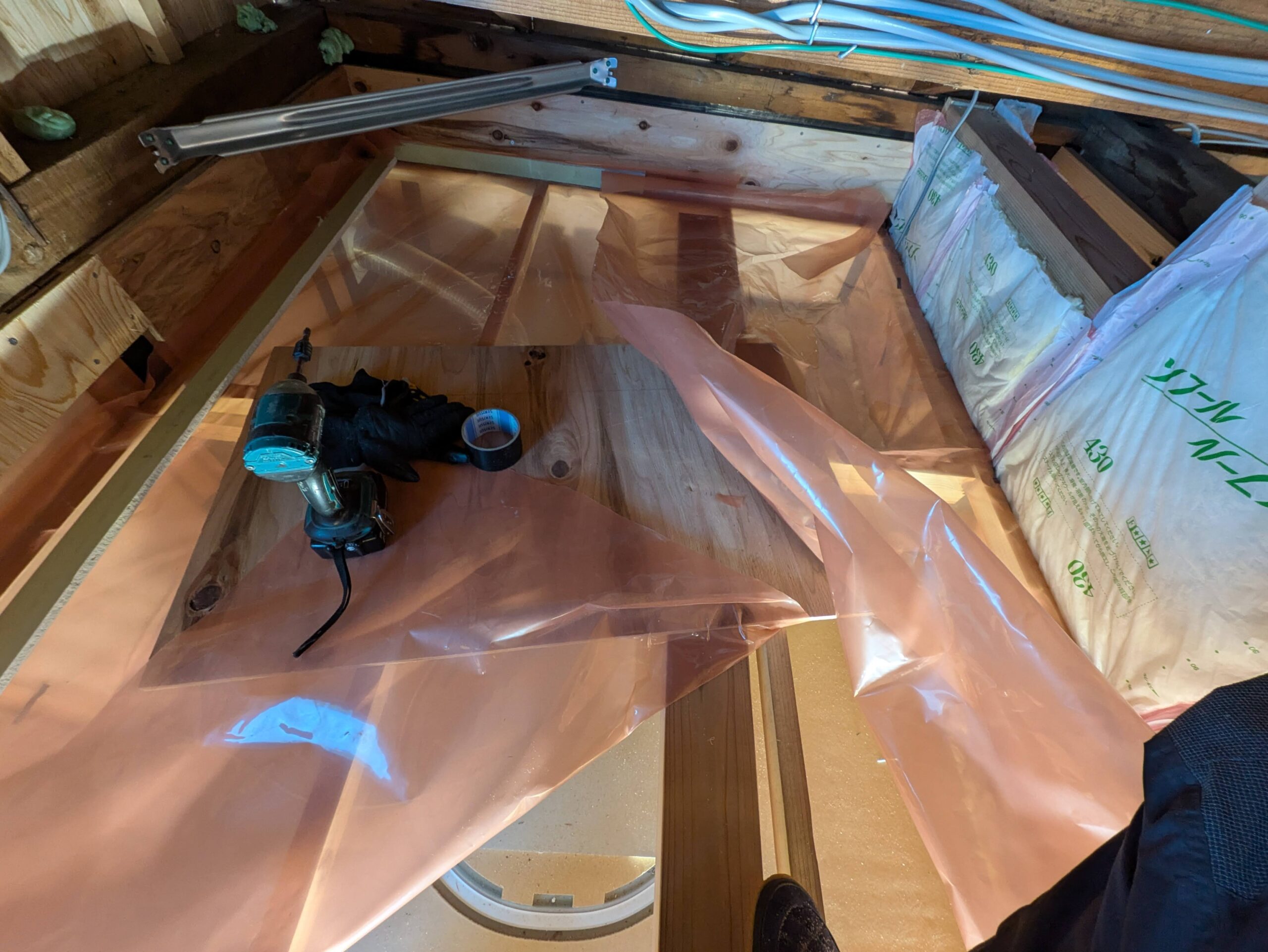

下地組が完成すると野縁上面に気密シート(ピンクやつ)貼る。

またその作業をするために仮足場を組む。(ユニットバス天井に自分がのるとぶっこわれてしまうので)

なんとかのれるが作業環境は悪い。落ちないように作業を進めるが、頭はガンガン梁にぶつけているし、体勢が悪いためビスが上手く打てない。

文句しか出ないが自分がやりたくてやってるのでこれくらいにしておく。

この時点で気密シートを野縁で巻込むことを忘れていたことに気付く。

この本によると気密性を確保するため気密シートは常に先貼りで施工するといいらしい。しかし自分は先張りするのを忘れたので別のやり方で気密の連続性を確保した。次は忘れない!と誓う。

以前、家具屋さんとの話で「工場のDIYで天井の仕上げは大変だったから天井裏から置いて作業をした」というのをを思い出しながら作業をする。

天井裏は暗く、狭く、怖い。

照明は下から当てるしかない。

ライトアップするとで90年代のダンスホールっぽいなと思う。

壁は裸グラスウールを使用したが、天井は雨漏り痕が見られるため一応袋入りのものにした。

天井の荷重は・・・

1.82m×1.365m×厚さ0.200m=0.49㎥になるので、密度20K/㎥×立米0.49㎥=9.8kg

この天井に載るグラスウールの重さは約10kgなので、天井吊木(天井下地組と梁を連結さたわみ防止するもの)は省略している。

なんせ自分はこの上に載って作業していたのだから全く問題ない。

天井裏が出来てやっと風呂は完成とした。

「初めてにしてはまぁまぁいいじゃん!」

「こりゃあ温かい風呂だ」

自分を褒めて現場を後にする。