最近は天井の下地組を進めているのだが、これまた悩ましいと楽しいがぐにゃりぐにゃりと交じり合う。

昔は何となく断面図を描いていたが実際作ってみると奥が深い。調べてみると天井に張る部材によって天井の組み方が違う。

また大工さんそれぞれの経験で組み方のバリエーションが見えて面白い。

天井に防火を意識するのか、遮音か、断熱か、気密か、見た目か、施工スピードか(スピードについてはちょっと諦めているので省く)

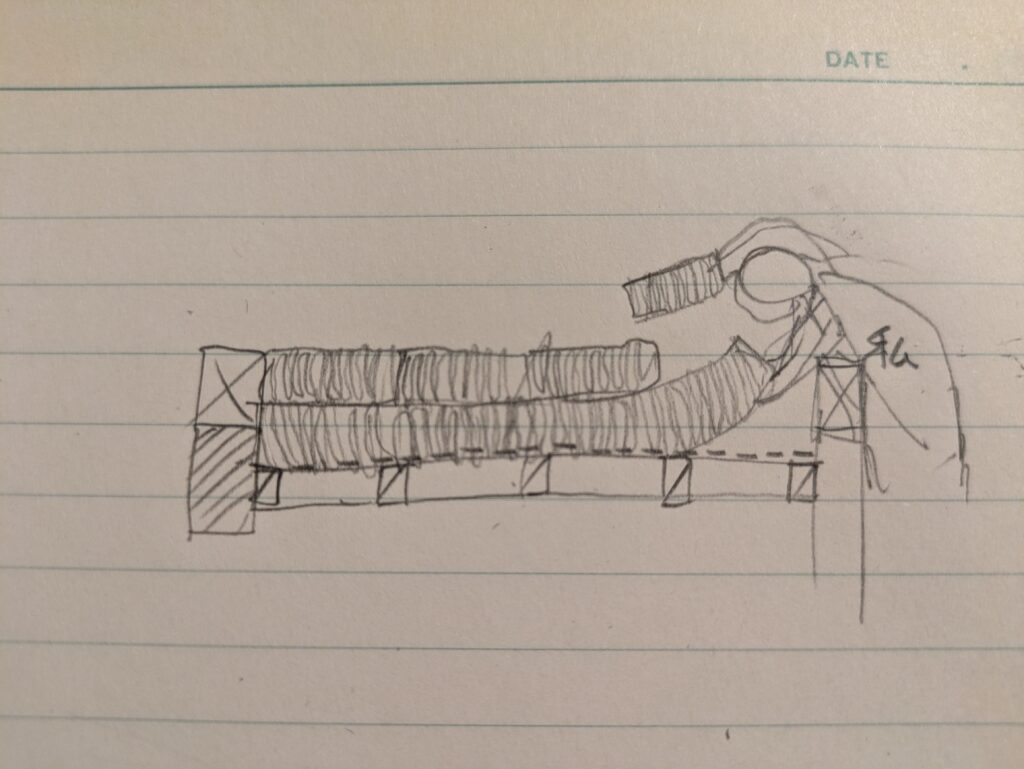

自分はピシッと断熱材を敷きたいので綺麗な断熱ラインと天井崩落事故が起きないようという目標で進めた。

あとは体に負担のない作り方(天井作りは首を痛めやすいので…)

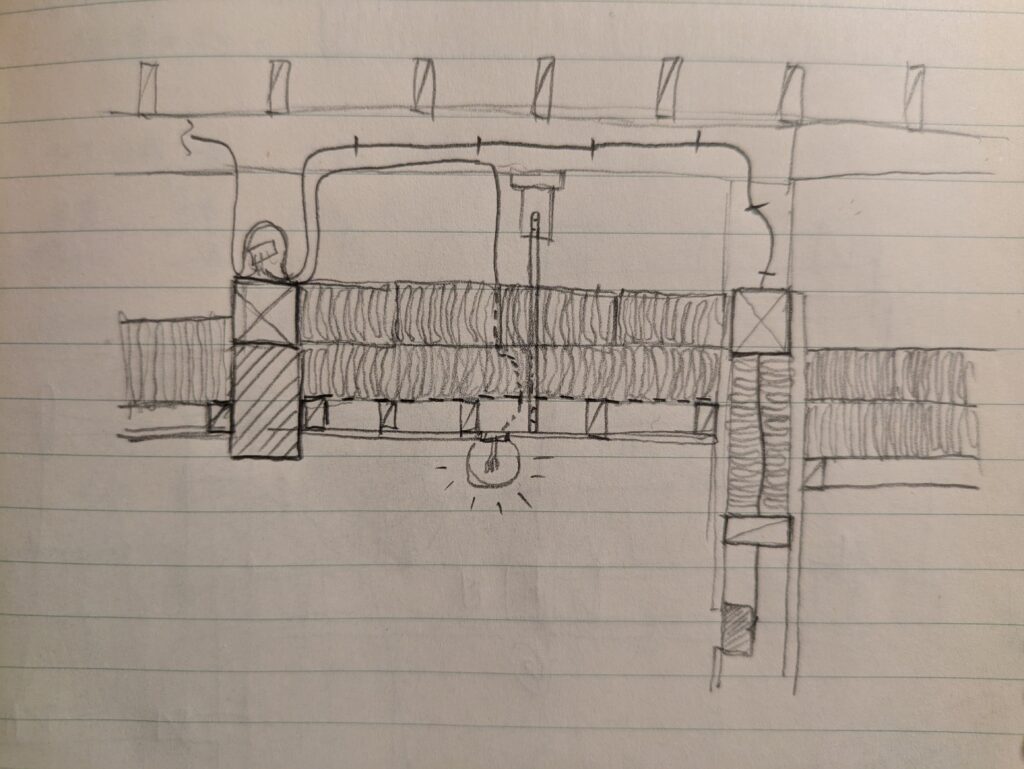

天井廻り断面図:配線は縫うように

これの良いところは断熱材のたるみを極力抑えていることだ。

一般的には室内側(天井材を張る面)のみフラットな面を作ればいいのだが、今回は野縁材を格子組みにして小屋裏側もフラットな面を作った。小屋裏面に気密シートを貼ることで野縁間の隙間や断熱材のたるみを抑えられないかと考えた。

作業している中で断熱材と電気配線のジョイントボックス(透明カップのやつ)が干渉することに気付き急いで配線ルートを変更する。

設計のあるあるミスなので皆さんも気を付けましょう!

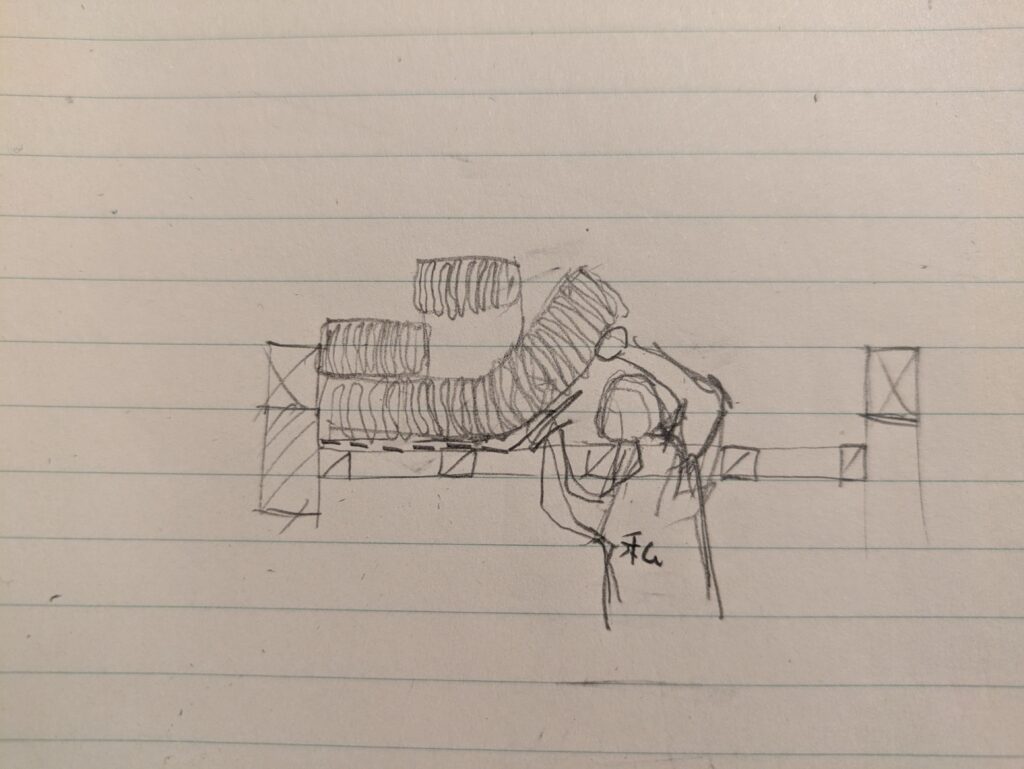

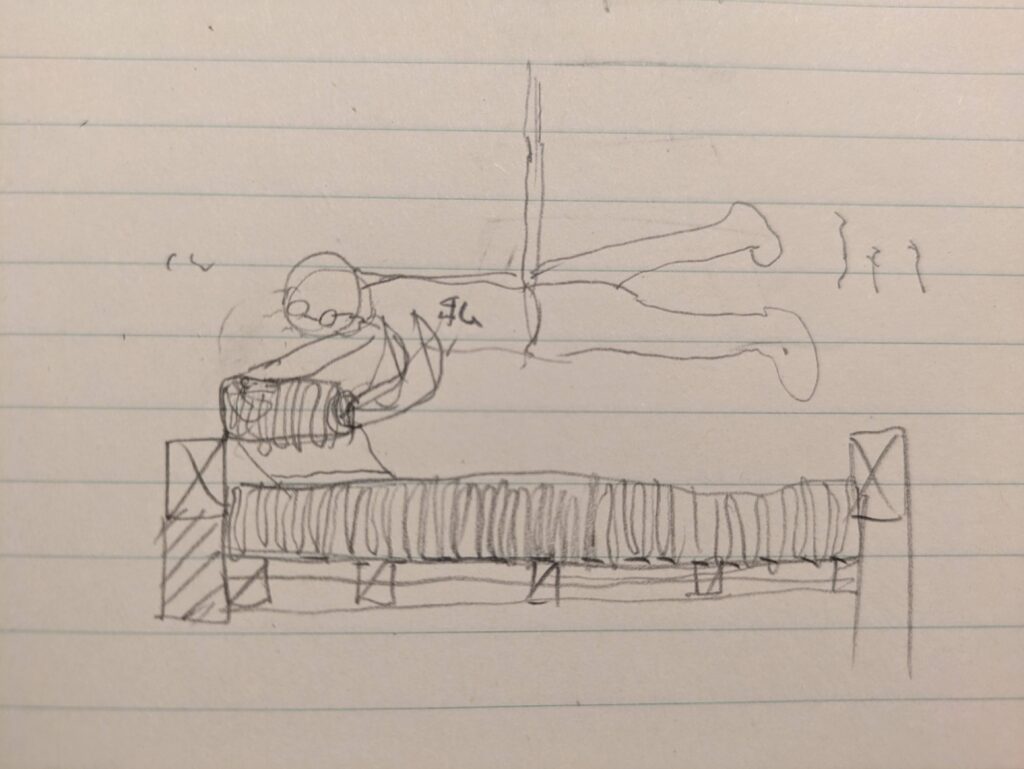

さっきの絵では問題なさそうだが、実際にどんな体勢で作業するのかが苦労する。

幸いにして細身の体型なので天井の格子からもぐらのように顔を出してか隅ら順に攻める。そして天井が出来るごとに作業スペースが狭くなった。

トムクルーズのように天井から吊られて作業すれば問題ないのだが、自分は米谷なのでそうはいかない。

気密シートは格子に合わせて折り込んでから貼る。折り目を格子に合わせることでずれを少なくする。

断熱材は105mm+105mmを2枚を互い違いに敷く。

2枚の断熱材に性能差がある場合は室内側から順に高性能→中性能にするといいらしい。うちの場合は20k/㎥→16k/㎥という順番。

気密シートと断熱材は同時に施工しないといけないのが難点だが小規模の施工空間には適しているが、やり方は変化するだろう。

最後に吊木を施工する。(一般の逆のやり方なので注意)

鋼製吊木を使う。木製でもいいが断熱材を切り欠く面積を小さく出来るので今回採用した。

施工を進めていくと屋根の雪解け水が落ちる音が遠くなっている。

次は勾配天井と徐々に難易度が上がる。