気が付いていたが気付かないふりをして3月も終わりかけ。

今の時期が一番いい。

植物もまだ活動しきらず、温度も上がり過ぎず、雪も残らず、最高。

連日作業を続けているが、この記事にまとめる程の容量や区切りが付かなかった。中途半端な作業でもとりあえず書いてみよう。

レンジフードの配管工事

いわゆる換気設備配管工事をする。

配管工事は設計でもこういうとこは設備屋さん任せにしていたので多くの知識を得ることが出来た。

多分煙道火災は起こらないと思う。

まずは設置するレンジフードを妻に選んでもらい(toolboxのやつ)その機器ベストな配管経路を見つける。

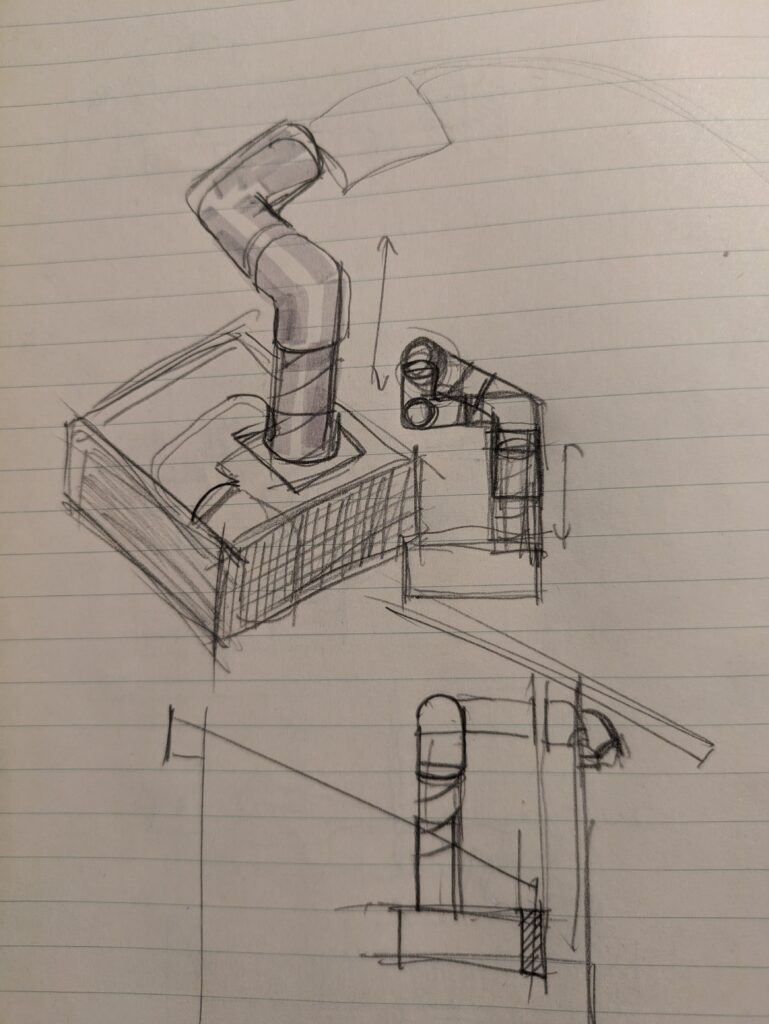

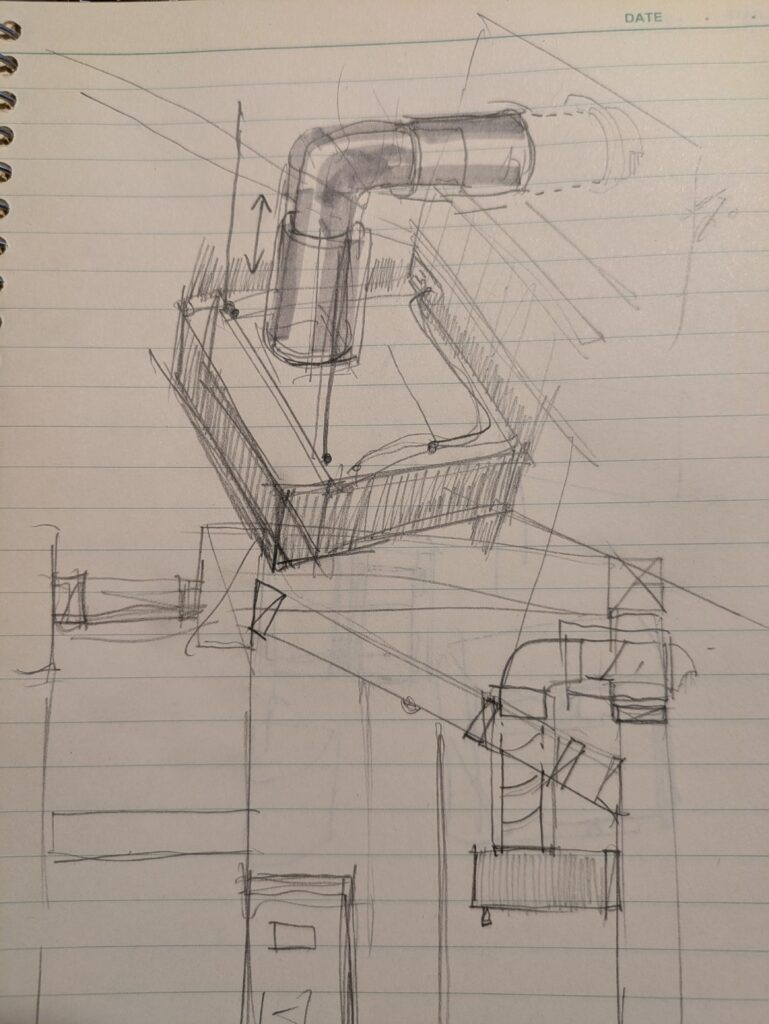

配管ダクトはフレキシブルダクト(ぐにゃぐにゃ)とスパイラルダクト(まっすぐ)の2種類ある。

素人DIY作業は曲がりを施工のしやすいフレキシブルダクトを選択すべきだったが、プライドなのかわからんが「東京消防庁基準でやろう」(火気使用室は消防法と各消防署で施工基準が厳密に決められている)

という謎の声が聞こえ、それに従い難易度の高いスパイラルダクトを選択する。(施工は難しいがダクト内にゴミが付きにくく煙道火災が起こりにくいメリットがある)

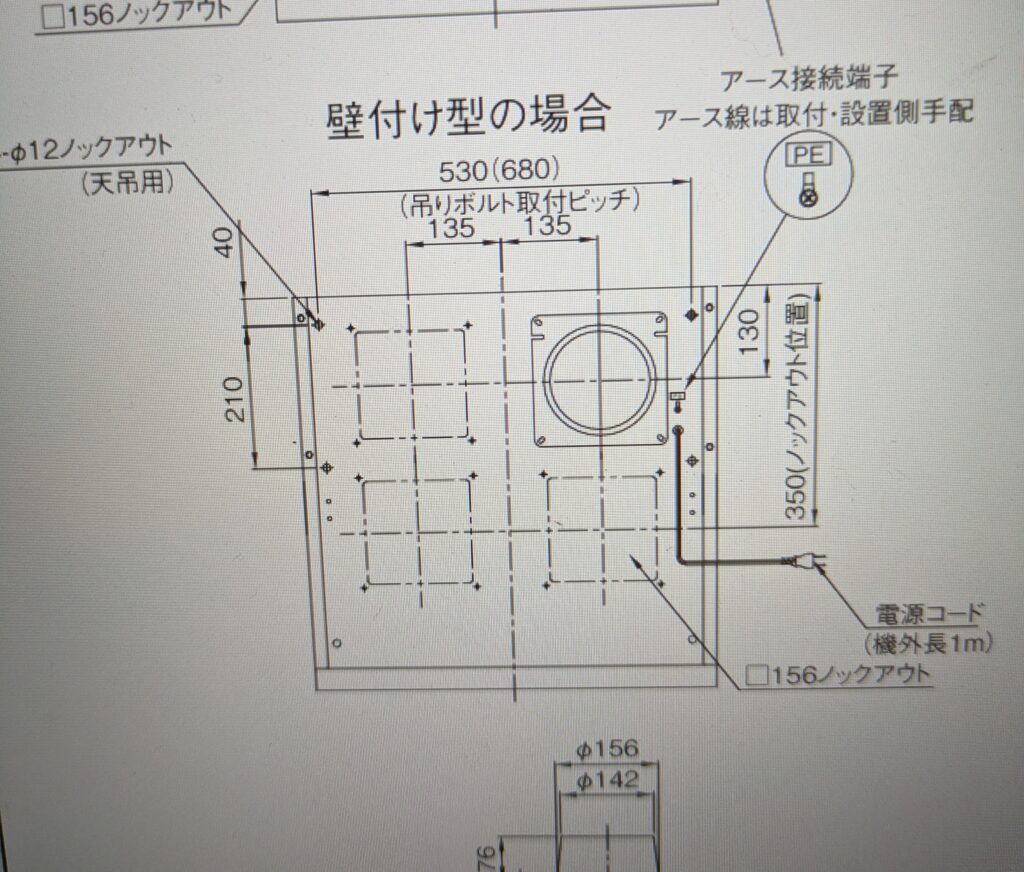

取付け説明書と睨み合いが続けたがこちらの負けということで

すべての部材(レンジフード本体、スパイラルダクトΦ150 90°エルボ、保温材、逆風防止フード、貫通FD)を現場に入れて現物で判断することにした。この方がイメージし易い。

レンジフードは背面と天吊りを併用して固定する

実際のものを見ると特に90°エルボが大きくてコンパクトにまとめられないのがわかったので諦めて間柱を切断し配管する。

ネットで調べていくとダクト内は最高70度まで温度が上昇するとわかり「火事になったら新聞に載る」という恐怖がわいていた。

恐怖を振り払うため不燃材の取り合いを意識する。

切断はディスクグラインダーを使う。サンデーで借りた。

火花が飛ぶので屋外で雪上で切断作業を進める。

バチバチ火花を浴びながら悪い科学者になった気持ちで切断する。

切り口が汚く練習が必要だ。

施工の手順はこのサイトを参考にしたし、住宅検査の現場で丁度良く施工してたので睨みつけて覚えてきた。

ドリルビスで固定して隙間はアルミテープで塞ぐ。(耐火シーシリングまではやらなくてもいいかと)

折角頑張ったので室内側からもスパイラルダクトがチラッと見える様にする。